一、分布式理论

1.CAP理论

CAP理论是说对于分布式数据存储,最多只能同时满足一致性(C,Consistency)、可用性(A, Availability)、分区容忍性(P,Partition Tolerance)中的两者。

1.一致性

是指对于每一次读操作,都能够读到最新写入的数据,且每个节点读取到的数据是一致的。

对于客户端来说,一致性指的是并发访问更新过的数据如何获取的问题。

从服务端来看,则是更新如何复制分布到整个节点,以保证数据最终一致。

从多个应用系统来看,是保证各个业务系统冗余的数据和主数据系统的数据一致性。

1.一致性级别

1、强一致性

这种一致性级别是最符合用户直觉的,它要求系统写入什么,读出来的也会是什么,用户体验好,但实现起来往往对系统的性能影响大

2、弱一致性

这种一致性级别约束了系统在写入成功后,不承诺立即可以读到写入的值,也不承诺多久之后数据能够达到一致,但会尽可能地保证到某个时间级别(比如秒级别)后,数据能够达到一致状态

3、最终一致性

最终一致性是弱一致性的一个特例,系统会保证在一定时间内,能够达到一个数据一致的状态。这里之所以将最终一致性单独提出来,是因为它是弱一致性中非常推崇的一种一致性模型,也是业界在大型分布式系统的数据一致性上比较推崇的模型。

在实践中,多个系统要实现最终一致性的兜底解决办法多数是通过数据比对来实现的,如多个业务系统通过比对将生产者数据备份的大数据平台进行比对,从而实现各个业务系统的最终一致性。

2.可用性

可用性:是指对于每一次请求,都能够得到一个及时的、非错的响应。

系统能够很好的为用户服务,不出现用户访问服务时服务器不可用,或者访问超时等用户体验不好的情况。

3.分区容忍性

The system will continue to function when network partitions occur.

即分布式系统在遇到某节点或网络分区故障的时候,仍然能够对外提供满足一致性和可用性的服务。

分区容错性要求能够使应用虽然是一个分布式系统,而看上去却好像是在一个可以运转正常的整体。

它跟趋向于单机模式的对比,如一台机器宕机了,其他机器一样能够提供同等的服务。但机器部署得越多,一致性和可用性就越难保证。

比如现在的分布式系统中有某一个或者几个机器宕掉了,其他剩下的机器还能够正常运转满足系统需求,对于用户而言并没有什么体验上的影响。

2. CAP的选型

1.cap无法同时满足原因

CP和AP:分区容错是必须保证的,当发生网络分区的时候,如果要继续服务,那么强一致性和可用性只能 2 选 1

C A 满足的情况下,P不能满足的原因:

数据同步©需要时间,也要正常的时间内响应(A),那么机器数量就要少,所以P就不满足。

若p不能满足,就已经趋向于单机了。

CP 满足的情况下,A不能满足的原因:

数据同步©需要时间, 机器数量也多§,但是同步数据需要时间,所以不能再正常时间内响应,所以A就不满足

AP 满足的情况下,C不能满足的原因:

机器数量也多§,正常的时间内响应(A),那么数据就不能及时同步到其他节点,所以C不满足

2.CAP 关注的粒度是数据,而不是整个系统。

原文就只有一句话:

C 与 A 之间的取舍可以在同一系统内以非常细小的粒度反复发生,而每一次的决策可能因为具体的操作,乃至因为牵涉到特定的数据或用户而有所不同。

但这句话是理解和应用 CAP 理论非常关键的一点。CAP 理论的定义和解释中,用的都是 system、node 这类系统级的概念,这就给很多人造成了很大的误导,认为我们在进行架构设计时,整个系统要么选择 CP,要么选择 AP。但在实际设计过程中,每个系统不可能只处理一种数据,而是包含多种类型的数据,有的数据必须选择 CP,有的数据必须选择 AP。而如果我们做设计时,从整个系统的角度去选择 CP 还是 AP,就会发现顾此失彼,无论怎么做都是有问题的。

以一个最简单的用户管理系统为例,用户管理系统包含用户账号数据(用户 ID、密码)、用户信息数据(昵称、兴趣、爱好、性别、自我介绍等)。通常情况下,用户账号数据会选择 CP,而用户信息数据会选择 AP,如果限定整个系统为 CP,则不符合用户信息数据的应用场景;如果限定整个系统为 AP,则又不符合用户账号数据的应用场景。

所以在 CAP 理论落地实践时,我们需要将系统内的数据按照不同的应用场景和要求进行分类,每类数据选择不同的策略(CP 还是 AP),而不是直接限定整个系统所有数据都是同一策略。

- 正常运行情况下,不存在 CP 和 AP 的选择,可以同时满足 CA。

CAP 理论告诉我们分布式系统只能选择 CP 或者 AP,但其实这里的前提是系统发生了“分区”现象。如果系统没有发生分区现象,也就是说 P 不存在的时候(节点间的网络连接一切正常),我们没有必要放弃 C 或者 A,应该 C 和 A 都可以保证,这就要求架构设计的时候既要考虑分区发生时选择 CP 还是 AP,也要考虑分区没有发生时如何保证 CA。

同样以用户管理系统为例,即使是实现 CA,不同的数据实现方式也可能不一样:用户账号数据可以采用“消息队列”的方式来实现 CA,因为消息队列可以比较好地控制实时性,但实现起来就复杂一些;而用户信息数据可以采用“数据库同步”的方式来实现 CA,因为数据库的方式虽然在某些场景下可能延迟较高,但使用起来简单。

- 放弃并不等于什么都不做,需要为分区恢复后做准备,即补偿机制

CAP 理论告诉我们三者只能取两个,需要“牺牲”(sacrificed)另外一个,这里的“牺牲”是有一定误导作用的,因为“牺牲”让很多人理解成什么都不做。实际上,CAP 理论的“牺牲”只是说在分区过程中我们无法保证 C 或者 A,但并不意味着什么都不做。因为在系统整个运行周期中,大部分时间都是正常的,发生分区现象的时间并不长。例如,99.99% 可用性(俗称 4 个 9)的系统,一年运行下来,不可用的时间只有 50 分钟;99.999%(俗称 5 个 9)可用性的系统,一年运行下来,不可用的时间只有 5 分钟。分区期间放弃 C 或者 A,并不意味着永远放弃 C 和 A,我们可以在分区期间进行一些操作,从而让分区故障解决后,系统能够重新达到 CA 的状态。

最典型的就是在分区期间记录一些日志,当分区故障解决后,系统根据日志进行数据恢复,使得重新达到 CA 状态。

同样以用户管理系统为例,对于用户账号数据,假设我们选择了 CP,则分区发生后,节点 1 可以继续注册新用户,节点 2 无法注册新用户(这里就是不符合 A 的原因,因为节点 2 收到注册请求后会返回 error),此时节点 1 可以将新注册但未同步到节点 2 的用户记录到日志中。当分区恢复后,节点 1 读取日志中的记录,同步给节点 2,当同步完成后,节点 1 和节点 2 就达到了同时满足 CA 的状态。

而对于用户信息数据,假设我们选择了 AP,则分区发生后,节点 1 和节点 2 都可以修改用户信息,但两边可能修改不一样。例如,用户在节点 1 中将爱好改为“旅游、美食、跑步”,然后用户在节点 2 中将爱好改为“美食、游戏”,节点 1 和节点 2 都记录了未同步的爱好数据,当分区恢复后,系统按照某个规则来合并数据。例如,按照“最后修改优先规则”将用户爱好修改为“美食、游戏”,按照“字数最多优先规则”则将用户爱好修改为“旅游,美食、跑步”,也可以完全将数据冲突报告出来,由人工来选择具体应该采用哪一条。

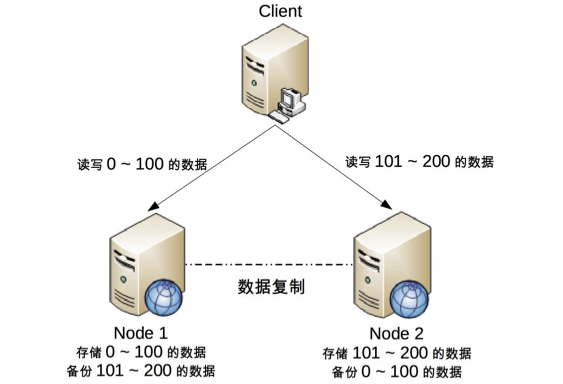

3.分区的分布式架构

我们可以将用户 id 为 0 ~ 100 的数据存储在 Node 1,将用户 id 为 101 ~ 200 的数据存储在 Node 2,Client 根据用户 id 来决定访问哪个 Node。对于单个用户来说,读写操作都只能在某个节点上进行;对所有用户来说,有一部分用户的读写操作在 Node 1 上,有一部分用户的读写操作在 Node 2 上。

这样的设计有一个很明显的问题就是某个节点故障时,这个节点上的用户就无法进行读写操作了,但站在整体上来看,这种设计可以降低节点故障时受影响的用户的数量和范围,毕竟只影响 20% 的用户肯定要比影响所有用户要好。这也是为什么挖掘机挖断光缆后,支付宝只有一部分用户会出现业务异常,而不是所有用户业务异常的原因。

即这样设计能够保证CAP,但是当节点发生故障时,会牺牲一定时间的无法写的操作。

3. BASE理论

BASE是Basically Available(基本可用)、Soft state(软状态)和Eventually consistent(最终一致性)三个短语的缩写。

BASE理论是对CAP中一致性和可用性权衡的结果,其来源于对大规模互联网系统分布式实践的总结, 是基于CAP定理逐步演化而来的。

BASE理论的核心思想是对 CAP 的延伸和补充,更具体地说,是对 CAP 中 AP 方案的一个补充。即使无法做到强一致性,但每个应用都可以根据自身业务特点,采用适当的方式来使系统达到最终一致性。

总的来说,BASE理论面向的是大型高可用可扩展的分布式系统,和传统的事物ACID特性是相反的,它完全不同于ACID的强一致性模型,而是通过牺牲强一致性来获得可用性,并允许数据在一段时间内是不一致的,但最终达到一致状态。

但同时,在实际的分布式场景中,不同业务单元和组件对数据一致性的要求是不同的,因此在具体的分布式系统架构设计过程中,ACID特性和BASE理论往往又会结合在一起。

接下来看一下BASE中的三要素:

1.基本可用

分布式系统在出现故障时,允许损失部分可用性,即保证核心可用。注意这绝不等价于系统不可用。

比如:

(1)响应时间上的损失–超时机制。正常情况下,一个在线搜索引擎需要在0.5秒之内返回给用户相应的查询结果,但由于出现故障,查询结果的响应时间增加了1~2秒

(2)系统功能上的损失–服务降级机制:正常情况下,在一个电子商务网站上进行购物的时候,消费者几乎能够顺利完成每一笔订单,但是在一些节日大促购物高峰的时候,由于消费者的购物行为激增,为了保护购物系统的稳定性,部分消费者可能会被引导到一个降级页面

这里的关键词是“部分”和“核心”,具体选择哪些作为可以损失的业务,哪些是必须保证的业务,是一项有挑战的工作。

例如,对于一个用户管理系统来说,“登录”是核心功能,而“注册”可以算作非核心功能。因为未注册的用户本来就还没有使用系统的业务,注册不了最多就是流失一部分用户,而且这部分用户数量较少。如果用户已经注册但无法登录,那就意味用户无法使用系统。例如,充了钱的游戏不能玩了、云存储不能用了……这些会对用户造成较大损失,而且登录用户数量远远大于新注册用户,影响范围更大。

2.软状态

软状态指允许系统中的数据存在中间状态,并认为该中间状态的存在不会影响系统的整体可用性,且允许系统在不同节点的数据副本之间进行数据同步的过程存在延时。

即数据同步允许一定的延迟,此时可能存在不同节点的数据暂时不一致情况。

3.最终一致性

最终一致性强调的是所有的数据副本,在经过一段时间的同步之后,最终都能够达到一个一致的状态而不要求实时。

因此,最终一致性的本质是需要系统保证最终数据能够达到一致,而不需要实时保证系统数据的强一致性。

这里的关键词是“一定时间” 和 “最终”,“一定时间”和数据的特性是强关联的,不同的数据能够容忍的不一致时间是不同的。

举一个微博系统的例子,用户账号数据最好能在 1 分钟内就达到一致状态,因为用户在 A 节点注册或者登录后,1 分钟内不太可能立刻切换到另外一个节点,但 10 分钟后可能就重新登录到另外一个节点了;而用户发布的最新微博,可以容忍 30 分钟内达到一致状态,因为对于用户来说,看不到某个明星发布的最新微博,用户是无感知的,会认为明星没有发布微博。“最终”的含义就是不管多长时间,最终还是要达到一致性的状态。