本篇文章是主要参考的是何友的《雷达目标检测与恒虚警处理》。也就是下面的这个图片,里面的这部分内容个人觉得还是很有用的,就想记录下来,方便后面自己的学习,本文不对里面的公式进行推导,大家要是想推导的话,可以参考一下《雷达原理》和《现代雷达系统分析与设计》这两本书,里面有推导的,大家可以看一下。如果有侵权,请联系删除(QQ:1491967912):

不同环境下的雷达方程

各种环境下的检测一般都要求给出发射和接收一个脉冲可能获得的最大检测距离R的表达式。下面是几种常见的环境下R的表达式,下面的公式都假设雷达接收机和接收的单脉冲波形是匹配的。

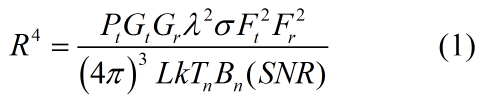

1、在接收机内部热噪声环境中:

其中,Pt对于脉冲体制雷达来说是峰值发射功率,对于连续波体制雷达是平均功率;Gt和Gr分别是发射和接收的增益;λ是发射载波的波长;σ是目标的RCS;Ft是从发射天线到目标的方向图传播因子,Fr是从目标到发射天线的方向图传播因子;k是玻尔兹曼常数;Tn是系统噪声温度;Bn是接收机噪声带宽; 表示雷达各部分损耗而引入的累积损失系数;SNR是接收信号的信噪比(目标信号的平均功率和噪声平均功率之比);

表示雷达各部分损耗而引入的累积损失系数;SNR是接收信号的信噪比(目标信号的平均功率和噪声平均功率之比);

对于一个检测方法和特定的目标类型以及虚警概率设计值,要达到预定的检测概率所需要的最小信噪比SNRmin对应的距离就是该条件下的最大检测距离。或者反过来说,根据最大检测距离可以确定所需要的接收信号最小信噪比SNRmin,进而再根据目标类型、虚警概率设计值和检测概率的要求确定相应的检测方法。

因此,SNRmin是与最大检测距离、检测方法、目标类型、虚警概率和检测概率有着密切的关系。

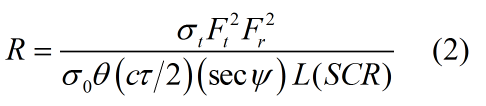

2、在区域杂波和低入射角情况下:

其中,σt是目标的RCS;σ0是单位表面积上的雷达杂波截面积;θ是3dB水平波束宽度;τ是脉冲雷达的脉宽,对于连续波雷达是多普勒带宽的倒数;c是光速;ψ是辐射入射角;SCR是接收信号的信杂比(目标信号平均功率与杂波平均功率的比值);

信杂比与最大检测距离、检测方法、目标类型、虚警概率和检测概率的关系类似于接收机内部热噪声条件下的信噪比。

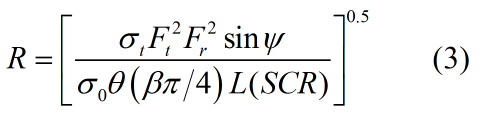

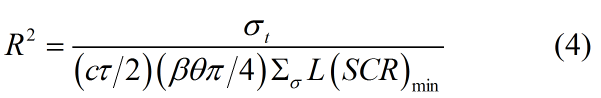

3、在区域杂波和高入射角情况下:

其中,β是3dB仰角波束宽度。其他元素的定义可参考SCR和SNR中的定义.

4、在空间杂波环境中:

其中,![]() 是散射体的后向散射系数(m2/m3),其他元素的定义可参考SCR和SNR中的定义.

是散射体的后向散射系数(m2/m3),其他元素的定义可参考SCR和SNR中的定义.

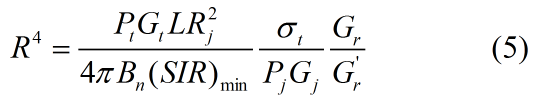

5、在干扰机环境中:

其中,Pt对于脉冲体制雷达来说是峰值发射功率;Rj是干扰源到雷达之间的距离;Gt、Gr和Gj分别是发射、接收和干扰机天线增益;L是积累损失系数;σt是目标的RCS;Bn是接收机噪声带宽;Pj是干扰功率密度;Gr是目标方向的天线增益;Gr'是雷达天线对准干扰机方向的增益;SIR是接收信号的信干比(信号与干扰平均功率的比值);

信干比与最大检测距离、检测方法、目标类型、虚警概率和检测概率的关系类似于接收机内部热噪声条件下的信噪比。

总结:

在一定的环境下,雷达系统探测目标的能力完全由检测过程中对雷达距离R有影响的参数和措施所决定的;为了在给定条件下确定最大检测距离,必须有一个评价雷达检测的策略,用来确定最小可检测的信噪比、信杂比或者信干比。在给定的雷达特征、目标RCS和环境条件下,最大检测距离可以通过把最小的信噪比、信干比或者信杂比带入相应的雷达距离方程中得到。

另外目标的RCS、杂波、噪声和干扰机干扰都是具有随机起伏性的,因此雷达方程确定的最大可检测距离不是确定量,需要用统计方法来描述。一般来说,雷达距离中的RCS值为目标RCS分布的平均值。对于指定的Pfa(虚警概率)和Pd(检测概率),最小信噪比、信杂比或者信干比是根据雷达检测策略和目标RCS幅度起伏、杂波、噪声或者干扰机干扰的统计特性确定的。

对于在某一观测区间上的检测来说,最小信噪比、信杂比或者信干比是与指定的Pfa(当没有目标存在时)和Pd(当目标在指定的距离内出现时)互相联系的。

对于每种检测策略一般情况下将(Pd、Pfa、SNR、SCR、SIR)之间的这些关系绘制成曲线。给定检测策略以及Pfa和Pd值,可以从有关该检测策略的曲线中获得信噪比、信杂比或者信干比。